ANREALAGE SHIBUYA PARCO / 2019

Inside and Outside / 境界を疑う

内と外の境界線。

アンリアレイジのショップの中につくられたのはパルコの廊下。

どこまでがアンリアレイジで、どこからがパルコか。

二つの世界の境界を越える。

パルコの中に新しくつくったショップは、道とお店の境界がない。正確に言うと、来訪者が認識できない。お店は通りの延長として穏やかに開かれ、気づくとお店に足を踏み入れている。客は自然と商品を手に取り、ショップスタッフとの会話がナチュラルに始まる。オープン後の様子を見ていても、やっぱりお店は通りと一体になってるほうがいいよなぁと思う。文字通り敷居がないから、足を一歩踏み入れる勇気も必要がなく、客足が途絶える気配もない。

店舗の内装デザインでは、ブランドのイメージやコンセプトに倣って、与えられた区画の中に完結した世界観を構築するやり方が通例となっている。個性的なデザインのお店が並ぶ楽しさがある一方で、お店のキャラが強ければ強いほど、入店の敷居は高くなり、閉鎖性も同時に高まっていく。排他的だと感じることもあるだろう。しかしながら、「日常の中にあって非現実的な日常のふとした捩れに眼を向け、見逃してしまいそうな些事からデザインの起点をすくいとる」というアンリアレイジの思想には、この慣習に倣うことは相応しくないと思い、建築的な提案を行うことにした。

境界だと思っていたものが実は境界ではなく、いつの間にか境界をまたぎ、知らぬ間に私的領域に足を踏み入れている、そんな店舗をつくってみたいと思った。であれば制度上のリースラインを消し、ニセモノの境界をこちらでこしらえてしまえばいい。そもそも境界って絶対的な、揺ぎ無いものなのだろうか。そんな問いかけをするために、少し手の込んだ仕掛けを施す。

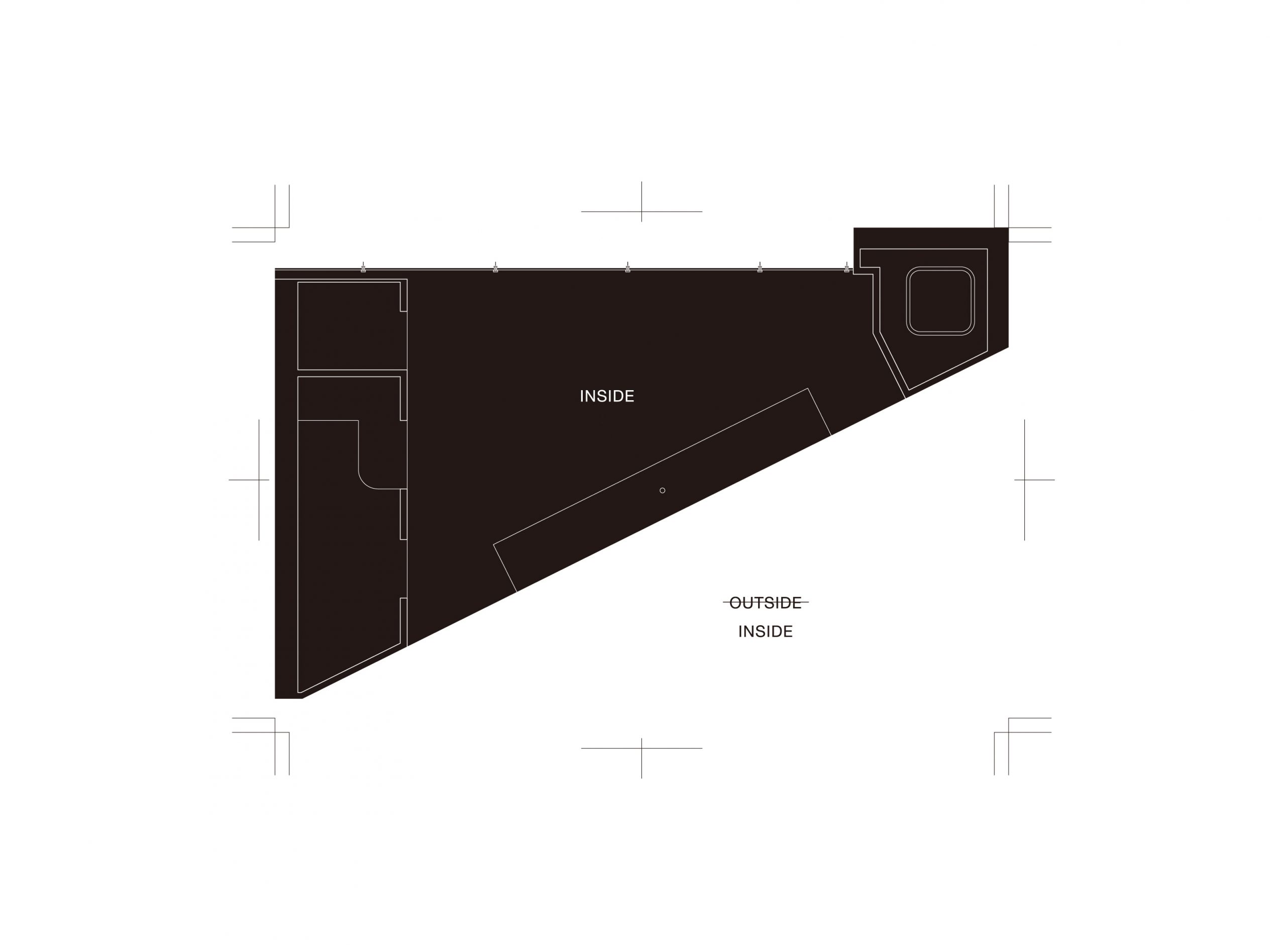

まずは与えられた小さな区画を斜めに分割し、その半分には壁や造り付けの什器は設置せず、床の仕上げを共用廊下と完全に合わせる。その時点で店舗の半分は共用廊下に見えるのだけど、加えて、中央に配置した巨大なハンガーラックを回転させて、仮想のボーダーラインを越境させることにした。そうすることで、半分を共用廊下に差し出すけれど、什器は廊下にはみ出しても良い、という取り決めを行っていることと同じ状況が起きて、共用廊下と店舗が「かみ合う」かたちとなる。2つの世界の境界線は認識的にも、実質的な運用上も限りなく曖昧なものになり、所有者不在の広場のような中間領域が発生する。

ネット通販が主流のなか、ここには実店舗で買い物をするわくわく感がある。週末のマーケットや蚤の市がなぜか楽しいのと同じで、境界がよく判らないことで、意識と行為の連続性が保たれる構造が生まれているからだと思う。そういえば流行っているマーケットは樹木をうまく利用したり、通路に商品をはみ出したりして、中間領域をつくるのが上手だ。境界を消しつつ、ノーマンズランドをいかにつくるかが重要なポイントだったりする。

インターネットでの買い物が定着した理由は「便利だから」というだけではなくて、サイトに移動して注文する一連の流れが、生活の中の行為とか、思考と連続しているからだと思う。その流れは既に身体化されている。バーチャルな世界においても意識が連続するのだから、リアルなもののなかで感じる不連続性や、目的的なもの(施設的なもの)に対する違和感が増すのは当然ではなかろうか。

そんなことは言われなくても理解している。にもかかわらず、従来の慣習にならった店舗が作られ続けるのはどうしてだろう。

それは個々の店舗のデザインの問題というよりも、もうひとつ大きな枠組みの問題かもしれない。

でも、そろそろ商空間の構造そのものを問い直したほうが面白くはないだろうか。お客さんも入るし。

(191124_mh)

-

名称

-

用途ショップ

-

所在地渋谷 , 東京

-

設計針谷將史建築設計事務所/針谷將史 目﨑優人

-

コラボレーション

-

グラフィックデザイン

-

構造協力Graph Studio/三原悠子

-

施工

-

延床面積32.23㎡

-

掲載

-

写真